requestId:689271ce4a6460.89061828.

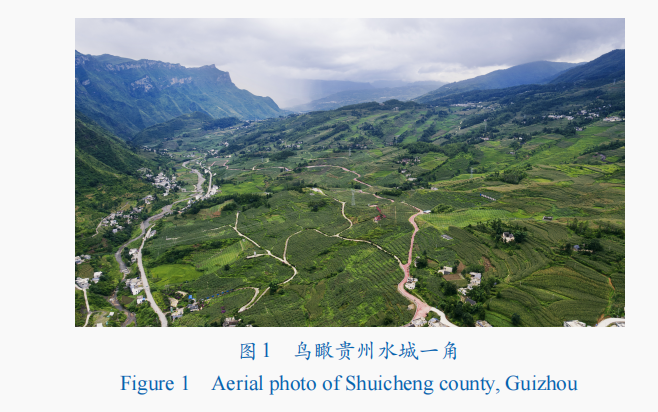

中國網/中國發展門戶網訊 貴州水城位于川滇黔集中連片特別困難的烏蒙山區,喀斯特意貌、石漠化及隨之伴生的貧困長期困擾著這片地盤(圖1)。這里曾是國家扶貧開發任務重點縣,2016年末,貧困發生率達18.9%。作為水城的定點幫扶單位,中國科學院在脫貧攻堅階段圍繞當地生態環境及資源稟賦特點和產業基礎,推進大量科技結果轉移轉化,隨機應變幫助水城打造特點產業,助推水城于2020年3月順利加入貧困縣序列。2020年,水城撤縣設區,踏上了向鄉村振興的邁進之路。中國科學院繼續秉持科學精力,助推水城升級產業、提質增效,讓水城在振興之路下行穩致遠。2023年,筆者團隊赴水城調研,感觸感染到中國科學院的科技幫扶為這里帶來的宏大改變。

幫扶之“信”——全局規劃振興“路線圖”

中國科學院在水城的科技幫扶,發揮了科學團隊作戰的整體氣力,在鄉村振興進程中,布局經濟發展和生態保護協調并進,注進科技氣力。中國科學院幫助水城制訂的每一份發展規劃均由中國科學院地球化學研討所研討員、中國科學院水城定點科技幫扶任務隊隊長夏勇牽頭指導和協調完成。

在脫貧攻堅階段,水城在當局、農戶和中國科學院等各方配合盡力下順利達到了“摘帽”標準。鄉村振興時期,產業布局、生態建設等方面又有了新的晉陞目標。水城區明確提出訴求,盼望中國科學院能夠幫助編制產業轉型升級規劃。

有“求”必“保時捷零件應”

“第一訴求是轉型,第二強調升級。”中國科學院地輿科學與資源研討所副研討員戚偉是水城區相關規劃編制項目負責人;他介紹,在邁向鄉村振興的階段,水城區最關心的,是怎樣把產業做得更好,能夠為老蒼生供給更多的就業崗位和增收的機會,鞏固脫貧攻堅結果避免返貧,銜接鄉村振興。

有訴求,就有回應。“水城有一個很年夜的優勢,就是有中國科學院幫扶。”戚偉表現,水城區地處六盤水市,因其礦產資源有著明顯的工礦時期遺留特點汽車空氣芯。假如依照資源型城市傳統性命周期運行,會對發展遠景產生嚴重晦氣影響。戚偉和規劃團隊成員屢次往復于水城和北京,對接當局需求、開展實地調研。基于處所天然資源和天然環境的本體條件,以及社會經濟基礎規律和區位認知的科學基礎,圍繞傳統產業若何進行轉型晉陞、VW零件新興產業關鍵領域與新效能培養,征詢院士團隊和長期在水城幫扶的科研團隊意見,從煤炭、新資料、特點農業、文旅、信息產業等領域對整個水城區全門類產業謀篇布局,編制《水城產業轉型升級規劃》。

除了“面”的規劃,應水城區委托,戚偉團隊還完成了具體“點”的振興計劃。

濫窖田,由水城區蟠龍鎮百車河社區居委會下的幾個天然村構成。在鄉村振興政策助推下,盼望參加貴州省開展的特點田園鄉村•鄉村振興集成示范試點的征集評選。接到委托后,戚偉和團隊成員結合當地特點,確定了“農科文旅融會”的產業發展思緒。以原有的紅心獼猴桃和瑪瑙紅櫻桃“兩紅”為主導,建設標準化現代果園,共同發展高質量林下經濟賓利零件和文旅產業,并建設中國科學院產學研基地,德系車零件進行長期技術培訓和科普研學。這套隨機應變同時又不趨同的產業規劃最終幫助濫窖田勝利進選貴州省特點田園鄉村·鄉村振興集成示范試點。濫窖田也成為中國科學院在汽車材料報價水城幫扶的主要示范點(圖2)。農機團隊、高科技機械化團隊進駐,新的飲水工程落地,農戶新建起平易近宿……一個曾經以“濫”為名不受關注的地區漸漸走上了發展之路。

“我們基礎上每年都會接到一個規劃任務。”戚偉介紹,2022年,中國科學院地球化學研討所副研討員、掛職水城區副區長田弋夫牽頭成立任務專班,組織規劃團隊完成了水城產業升級主要標的目的的《康養水城發展規劃》;2023年,他們正在著力進行《水城區發展壯年夜村集體經濟發展規劃》的編制任務。

科學“繪圖”

戚偉的任務并不孤單,在中國科學院幫扶水城的過程中,他一向重視周全、科學的規劃指導任務,不負水城之信,勇擔攙扶幫助之責。在脫貧攻堅期間,中國科學院編制完成了20多萬字的《科技支撐水城縣鄉鎮精準扶貧建議報告》,分析水城縣及各鄉鎮貧困狀況、致貧原因、產業發展瓶頸,提出科技支撐精準扶貧的全方位建議,成為中國科學院在水城開展科技扶貧任務的行動指南。進進鄉村振興階段,中國科學院編制了資源環境承載力評估,產業發展轉型升級規劃,小城鎮和村莊發展與扶貧搬遷城鎮化規劃,獼猴桃、刺梨、中藥材等產業規劃,推動水城區“十四五”經濟社會轉型發展。

“科技在每個階段都應該發揮宏大感化。”中國科學院地球化學研討所副研討員、掛職水城區副區長田弋夫指出,在脫貧攻堅期間,目標靶向性很是明確,需求布局見效較快的產業項目,科技就是效力背后最主要的助推力之一,科技幫扶要圍繞脫貧目標不遺余力地往盡力。在今朝脫貧攻汽車機油芯堅與鄉村振興的銜接期,以及將來長期鄉村振興過程中,科技幫扶要更多考慮循序漸進和夯實基礎,不斷邁下臺階。

就這樣,秉持著“扶上馬、送藍寶堅尼零件一程”的幫扶信譽與承諾精力,中國科學院為水城的鄉村振興之路規劃了整體藍圖。在藍圖指引下,在產業升級發展中,科研人員與水城甘辛共味。

發展之“辛”——“涼都三寶”的蝶變

鄉村產業振興,農業是基礎。水城屬喀斯特意區,天然條件不適宜開展年夜規模糧食作物種植,以往的傳統農作物玉米產業附加值較低。中國科學院科技幫扶團隊依據喀斯特意區適生作物特點,從水城傳統的“涼都三寶”(獼猴桃、刺梨、茶葉)出發,破解產業發展痛點,晉陞科技結構,幫助水城升級更具經濟與生態價值的“拳頭”種植產業。

獼猴桃“升級”

喀斯特意區泥土不難流掉,獼猴桃是藤本植物,下雨時雨水會順著藤蔓流走,不會像在袒露地區一樣急速沖刷泥土,且由于獼猴桃是多年生植物,種植起來對泥土的傷害會比單年生作物要小。獼猴桃是水城傳統的經濟作物。由于以往種植品種單一,適生海拔限于800—1 200米,且修剪栽培技術缺乏,并沒無形成規模化產業,種植面積缺乏2萬畝。出于產業發展和水土堅持的雙重考慮,中國科學院決定幫助水城升級獼猴桃產業。

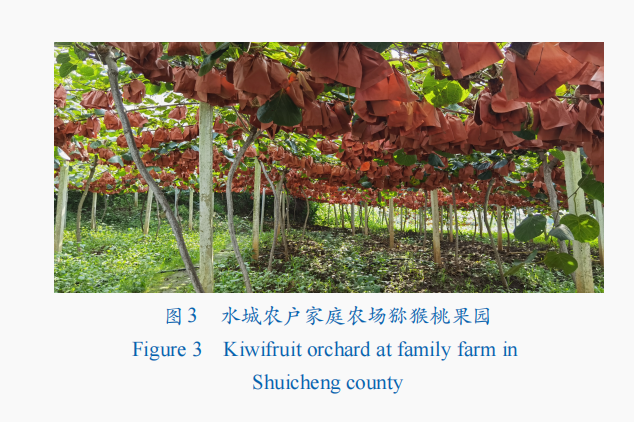

2012年,中國科學院武漢植物園研討員鐘彩虹帶領團隊來到水城汽車零件報價考核,2013年開始與六盤水市當局樹立了長期一起配合關系,2012—2023年,引進了中國科學院武漢植物園研發集成的科學種植技術,以及自立培養的極耐貯紅心獼猴桃品種“東紅”。這種品種抗軟腐病後果好,風味品質優良,種植區域海拔可上升到1 400米,有些小氣候可以到達1 500米,讓高海拔地區的農戶也能有種植機會,豐富了水城獼猴桃種類,減輕了依附單一品種的種植風險(圖3)。鐘彩虹團隊用了3年的時間,對水城的病蟲害發生情況做了系統調查,進行識別診斷;通過推廣套袋技術,幫助村平易近最年夜限制地防治果實成熟期柑橘小實蠅的迫害;2013—2023年,在幫助水城發展獼猴桃的10年間奉行獼猴桃省力化的Porsche零件“一干兩蔓多側蔓”的羽狀整形修剪技術、病蟲害綠色防控技術、果實套袋技術、科學施肥技術等。

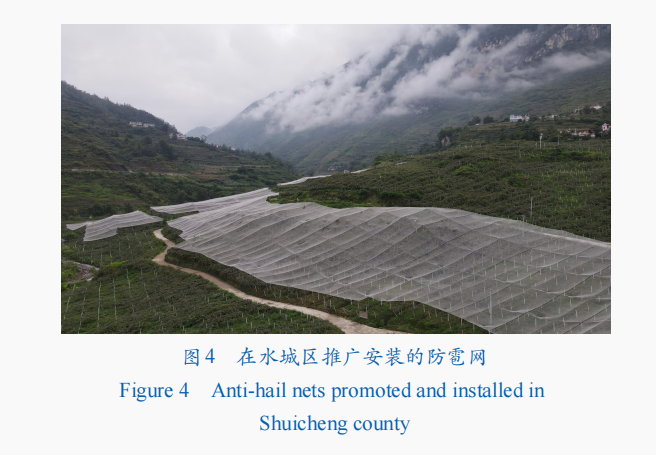

2016年和2017年,水城發生嚴重冰雹災害,影響獼猴桃收益,鐘彩虹和團隊成員開始進行防雹網的推廣(圖4),并分分歧海拔做了3個示范點。2018年頭,防雹網建成,實踐結果發現,防雹網不僅能避免冰雹砸落果實,還可以阻擋高溫對獼猴桃的暴曬傷害。六盤水市把防雹網技術在全市推廣,今朝已有近1萬畝獼猴桃園都進行了安裝。科技的氣力讓傳統的獼猴桃產業煥發出活氣,而今,紅心獼猴桃已經成為水城農產品的“手刺”,不僅在國內馳名,還遠銷海內,收獲廣泛贊譽。

鐘彩虹并未滿足于此。她介紹,本身的團隊計劃繼續針對水城傳統獼猴桃品種“紅陽”的軟腐病問題進行防控技術的研發;同時對高海拔地區的獼猴桃潰瘍病防控進行研討;本年還計劃在水城實施新的平安肥料計劃,從科技層面進步水城獼猴桃的產量和品質,提質增效。“作為一名果樹科技任務者,就是要通過果樹來幫助各個處所農業經濟發展,果樹產業強,就是為支撐農業發展作了一點貢獻。”鐘彩虹說。

刺梨“增值”

與獼猴桃一樣,刺梨也是喀斯特山地的適生植物。在水城,這種中國獨有的生果在過往屬于“野生野長”的狀態,并沒有進行科學的種植治理,也沒有買通順暢有用的收獲加工渠道。中國科學院地球化學研討所研討員林劍和正高級工程師余德順同為六盤水市的科技特派員,他們和中國科學院的科技幫扶團隊一同在水城為刺梨產業尋找前途。

林劍介紹,刺梨種植地的選擇、品種選取、田間治理(包含修枝整形、病蟲害防治、施肥等)等方面都離不開科技的引領。中國科學院的科研人員幫助村鎮選定刺梨的生態最適宜區和最好的品種“貴農5號”,通過技術培訓,讓果農周全把握刺梨的種植、除草、施肥、剪枝、封頂等關鍵環節技術,為建成刺梨“千斤園”供給了堅實的技術保證(圖5)。今朝,水城區已經完成5.5萬畝刺梨“千斤園”建設,科技引領已初見成效。預計水城區在“十四五”收官階段,將建成12萬畝刺梨“千斤園”,產業總產值達到7億元以上的目標也有了技術保證。

刺梨本味酸澀,收獲后需求進行及時深加工才適于食用。余德順介紹,2018年貴州初好農業科技開發無限公司成立,中國科學院地球化學研討所就選派承擔過貴州省嚴重科技支撐項台北汽車材料目刺梨專項的科研骨干和技術團隊進行技術幫扶。科技結果轉化為產業后,標準化、規模化、brand化程度不斷晉陞,研發了刺梨氣泡水、刺梨原漿等多款產品,有用進步了刺梨的產業價值。現在,企業打開了和種植刺梨的農戶間的通道,在收獲季節,天天都有專門的車輛在村里以6元/千克的保護價收購刺梨鮮果,保證刺梨當天收獲、當天加工。

林劍表現,接下來中國科學院將瞄準貴州刺梨加工生產企業面對的個性關鍵技術難點問題進行攻關,同時豐富刺梨加工產品形態和開發高附加值產品,建設高值化、生態化刺梨科技示范園,幫助水城實現刺梨產業可持續高質量發展,以實現生態產業化、產業生態化,踐行綠水青山就是金山銀山的理念。

茶葉“變身”

與紅心獼猴桃和刺梨同屬水城“涼都三寶”的茶葉BMW零件,在發展中也曾碰到過尷尬。茶葉在水城的種植面積有10萬多畝,由于泥土中的富硒資源,水城區計劃打造平地富硒有機茶,但種植的成茶在檢測水箱水中并未達到“富硒”的標準。中國科學院地球“啊,你在說什麼?彩修會說什麼?”藍玉華頓時一怔,以為彩秀是被她媽給耍了。化學研討所研討員邵樹勛的到來,幫助他們找到了問題地點。

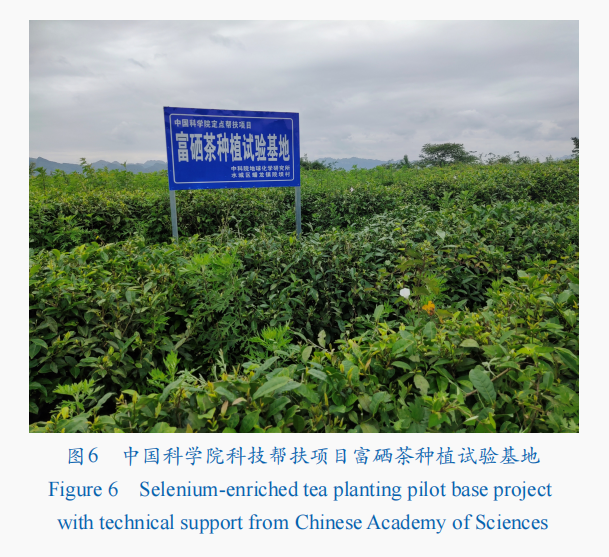

作為中國科學院科技幫扶水城區團隊的一員,邵樹勛在水城起首就泥土的富硒資源分布狀況進行了摸底調查。他和團隊成員對水城近萬畝茶園進行了地球化學調查,采集了巖石、泥土、茶葉樣品200多件。經過科學剖析,發現水城區南部園區茶園富硒地質資源、富硒泥土資源豐富,具有發展富硒茶的地質環境條件。確定了種植地點之后,邵樹勛和團隊開始剖析茶葉對硒的接收轉化問題。“雖然水城茶園泥土富硒水平高,但酸化嚴重,泥土中硒的生物有用性低,影響了茶葉對泥土中硒的接收。”邵樹勛介紹,發現癥結地點后,他們就有針對性地在南部園區茶場開辟了4畝實驗茶園,進行泥土酸化改進、富硒茶種植硒生物強化技術試驗(圖6)。通過試驗研討,團隊獲得了適宜當地茶園酸化泥土的改進技術計劃,通過科學調控將酸化泥土調節到適宜茶葉生長的pH 4.5—pH 6.0,下降重金屬活性,同時增添泥土中硒的活性,有利于茶葉對泥土中硒的接收富集。

今朝,邵樹勛和項目組幫助水城區樹立了富硒茶示范園區20畝,茶葉長勢明顯改良,產量進步了10%。他介紹,接下來團隊將幫助水城區在2024年建成春茶產值在6 000元/畝以上、夏秋茶產值在4 000元/畝以上的茶葉“萬元田”4 000畝,同時開展水城春富硒茶種植技術操縱水箱精規程標準制訂的研討任務,為水城富硒茶產業發展走向科學化、標準化、規模化供給理論指導和技術支油氣分離器改良版撐。

“涼都三寶”的蝶變讓水城區的農業產業奠基了堅實基礎。科研人員又將發展的眼光投向了更多新的領域。

開拓之“新”——建設“國家事”的摸索

新產業

中國科學院身為“國家隊”“國家人”,必須心系“國家事”、肩扛“國家責”。參與科技幫扶,投身脫貧攻堅和鄉村振興事業,恰是積極參與建設“國家事”。中國科學院昆明植物研討所正高級工程師、中國東北野生生物種質資源庫副主任于富強是中國科學院對貴州水城區科技幫扶食用菌項目負責人,他見證推動了食用菌產業在水城的“從無到有”。

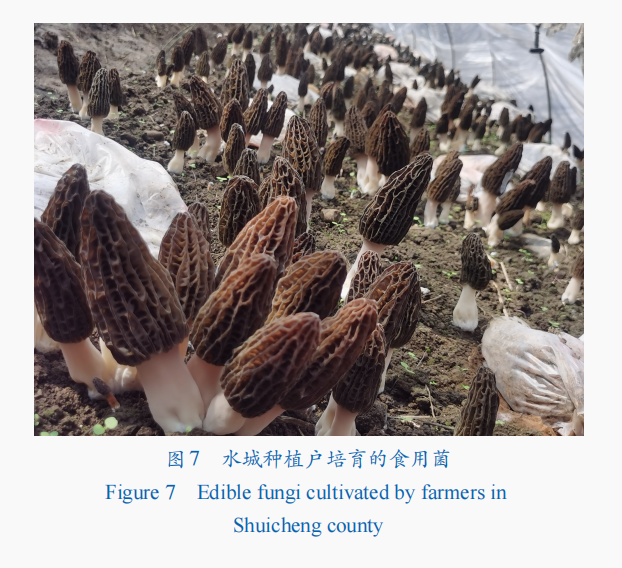

由于食用菌產業是勞動密集型產業,可以帶動更多的人脫貧致富,在脫貧攻堅階段,水城就向中國科學院科技幫扶團隊提出奧迪零件訴求,盼望能夠發展這里從來沒有過的食用菌產業。帶著緊張的心境,于富強和團隊聚集了各領域的專家氣力,通過選址、建菌種場、選擇食用菌品種,幫助水城在3年內建成了日生產荷載量50萬個菌棒的生產線。于富強和團隊還針對市場反饋,為水城設計了“平地冷涼食用菌產業發汽車冷氣芯展形式”,依托地區氣候優勢,打全國市場的季節差,讓水城的食用菌“錯峰上市”,在經濟上獲得了更高的效益。今朝,水城在食用菌的菌種生產和珍稀菌類生產規模已經位于東北地區前列(圖7)。“水城絕年夜多數農戶是沒有食用菌種植經驗的,在這個過程中,處所當局牽頭,我們做支撐,帶動了他們發展。”于富強表現。進進鄉村振興階段,水城食用菌產業發展已經到了從量變到質變的過程,要做brand、做長期可持續發展的規劃,他和團隊將繼續進行科技支撐,鞏固現有品種、發展菌種培養,同時更主要的是進行食用菌產業中的基礎科學和底層關鍵技術研討,因為這是“中國科學院最擅長的、該研討的領域”。

發佈留言